"Si nous ne sommes pas sûrs que la parole puisse toujours sauver, nous sommes certains que le silence peut tuer"Discours de réception du Prix nobel de la paix 1999 par Médecins Sans Frontières

MSF témoigne sur le sort des populations qu’elle secourt et révèle les abus et situations insoutenables auxquels elles sont confrontées. Cette collection d’études de cas explore les actions et les processus de prise de décision de l’organisation lors des situations d’urgence humanitaire qui l’ont amenée à prendre la parole publiquement.

Toutes les études de cas

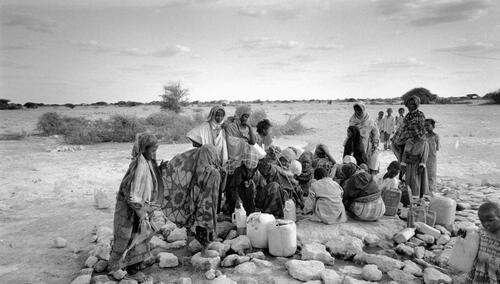

Famine et transferts forcés de populations en Ethiopie 1984-1986

MSF et les camps de réfugiés salvadoriens au Honduras 1988

Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention “militaro-humanitaire” de l’ONU

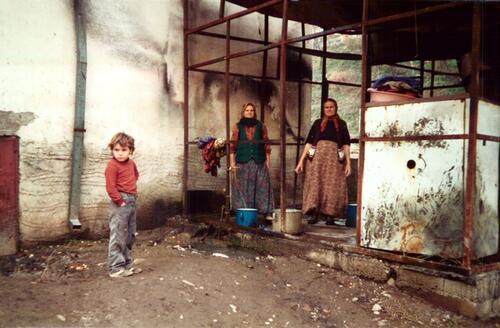

MSF et la guerre en ex-Yougoslavie 1991-2003

MSF et Srebrenica 1993-2003

Violences contre les Kosovars albanais, intervention de l'OTAN 1998-1999

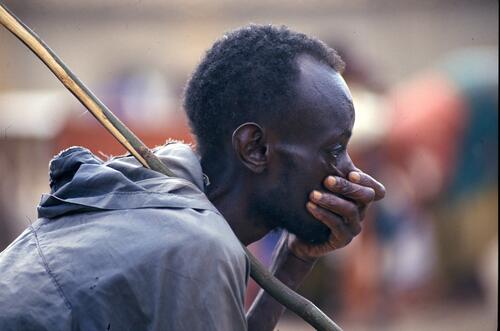

Génocide des Rwandais Tutsis 1994

Camps de réfugiés rwandais au Zaïre et en Tanzanie 1994-1995

Violences du nouveau régime rwandais 1994-1995

Traque et massacres des réfugiés Rwandais au Zaïre-Congo: 1996-1997

Crimes de guerre et politiques de terreur en Tchétchénie 1994-2004

MSF et la Corée du Nord 1995-1998

MSF et les Rohingya 1992 - 2014