La série des podcasts sur les « prises de parole publiques de MSF » est basée sur la collection des études de cas du même nom. À l’instar des études, elle examine les contraintes, questionnements, dilemmes et controverses concernant les prises de parole publiques auxquels Médecins Sans Frontières a été confrontée au cours de son histoire.

Ceux-ci sont restitués à travers des extraits de documents d’archives et d'articles de presse. Des extraits d’entretiens avec les protagonistes de MSF éclairent également les analyses sur les positions prises à l’époque des événements.

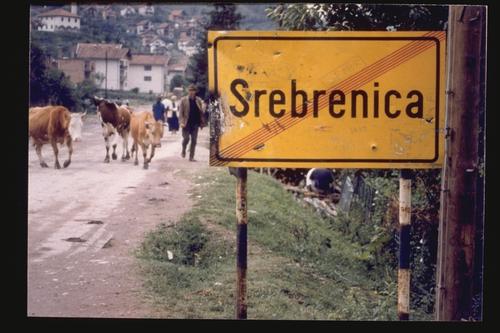

Podcast « prises de parole publiques de MSF : Srebrenica »

shows.acast.comLa première série de ce podcast est basée sur l’étude de cas «MSF et Srebrenica 1993 – 2003».

Cette série de cinq épisodes examine les contraintes, questionnements et dilemmes posés par la prise de parole publique aux équipes de MSF présentes dans l’enclave musulmane de Srebrenica depuis le début de son siège par les forces bosno-serbes, en 1993, jusqu’à sa chute, en juillet 1995 et les massacres qui ont suivi, qualifiés, depuis, d’«actes de génocide» par la justice internationale.

Épisode 1 – Entrer dans l’enclave

Alors que les Nations unies (ONU) ont déclaré Srebrenica «zone de sécurité» en mars 1993, la communauté musulmane piégée à l'intérieur de la ville vit sous des bombardements constants. MSF fourni des soins médicaux tout en commençant à se demander quelle protection l'ONU peut réellement offrir.

Épisode 2 - Une prison à ciel ouvert

Alors que la violence s’intensifie MSF est la seule source de soins médicaux à Srebrenica. L’association se demande si son rôle dans la ville assiégée n’est pas celui de médecins geôliers. MSF contribue t'elle sans le vouloir à la purification ethnique menée par les Serbes de Bosnie ? Appeler à l'évacuation des Bosniaques pourrait-il avoir pour effet d'aider la politique de nettoyage ethnique conduite par les Serbes de Bosnie afin de chasser les Musulmans et revendiquer leurs terres ? Et si les Bosniaques veulent partir, quelle devrait être la position de MSF ?

Épisode 3 – La chute de la «zone de sécurité»

En juillet 1995, Srebrenica est tombe aux mains des Serbes de Bosnie et environ 8 000 hommes et garçons musulmans sont massacrés. Comment cela peut-il se produire en présence de Casques bleus des Nations unies (ONU) dans une ville déclarée « zone de sécurité » ? Quels mécanismes MSF met-elle en place pour dénoncer l'incapacité de l'ONU à protéger la population de Srebrenica ?

Épisode 4 – Pas d’accords de paix au détriment de la justice

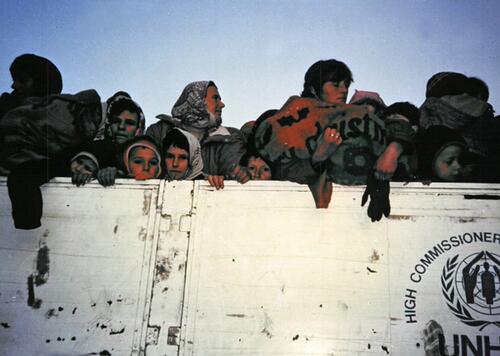

Après la chute de Srebrenica, des milliers de personnes sont mortes, portées disparues ou ont été transférées dans des camps de réfugiés. MSF s’interroge sur ce qui peut être fait pour s’assurer que la paix ne soit pas conclue au détriment de la justice. Où résident les responsabilités ayant conduit à ce drame ?

Épisode 5 - Établir les responsabilités

De nombreux pays n’assument pas la responsabilité de leurs (in)actions dans l'enclave. MSF France décide de faire pression sur le Parlement français pour qu'il enquête sur le rôle de la France dans la chute de Srebrenica, en lançant un appel à une commission d'enquête parlementaire. Une organisation humanitaire doit-elle s'exprimer et plaider en faveur d'enquêtes gouvernementales officielles afin d’établir les responsabilités, de documenter les événements, de demander justice et de défendre les droits humains ?

L’étude de cas sur les prises de parole publiques «MSF et Srebrenica 1993-2003»

Podcast «prises de parole publiques de MSF: Auprès des réfugiés rwandais, traqués au Zaïre-Congo en 1996-1997»

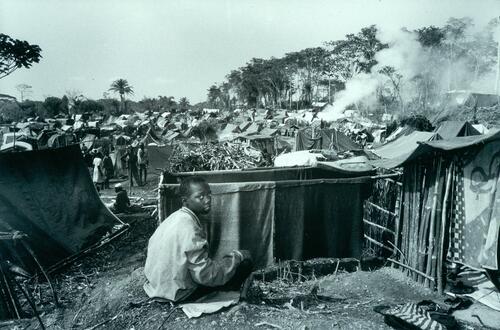

open.spotify.comCe podcast de la série les « prises de parole publiques de MSF » est basé sur l’étude de cas : Traque et massacres des réfugiés rwandais au Zaïre-Congo : 1996-1997

Nous y examinons l’expérience de MSF confrontée aux conséquences du génocide des Rwandais tutsis de1994, et en particulier à son impact sur les populations locales et les réfugiés vivants dans un des pays voisins du Rwanda : le Zaïre, rebaptisé depuis République démocratique du Congo.

Au cours de 8 épisodes, nous décrivons les violences qui ont frappé le Zaïre en 1996 et en 1997. Nous examinons les contraintes, les questionnements et les dilemmes posés aux équipes de Médecins Sans Frontières, alors qu’elles s’efforcent de porter secours aux réfugiés rwandais et aux populations locales dans l’est du Zaïre.

Épisode 1 - La reprise du conflit dans l’est du Zaïre

En 1996, MSF tente d’alerter la communauté internationale sur la résurgence des conflits dans l’est du Zaïre, dont ses équipes sont les témoins. Installés dans les camps, où ils tiennent les réfugiés en otage depuis leur fuite du Rwanda en juin 1994, les perpétrateurs du génocide des rwandais tutsis menacent et attaquent également les populations civiles zaïroises. Le nouveau régime rwandais et son alliée zaïroise l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre réagit en attaquant les camps.

Épisode 2 - Guerre de l'information sur le nombre de réfugiés

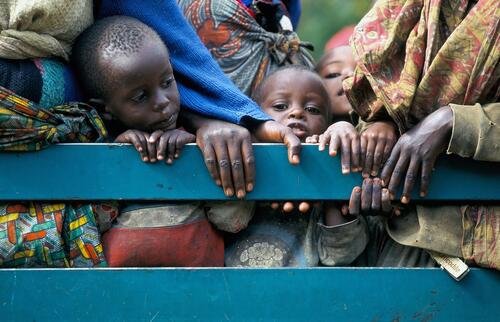

Alors que l’instabilité s’accroît dans l’est du Zaïre, MSF et les autres organisations humanitaires finissent par perdre l’accès à la région et aux réfugiés. MSF craint alors que des milliers de ces réfugiés ne meurent. L’organisation décide d’appeler à une intervention armée internationale et d'alerter sur le sort de la population en prévoyant une catastrophe sanitaire si l’accès n’est pas donné aux organismes d’aide.

Épisode 3 - Sous le feu de la presse

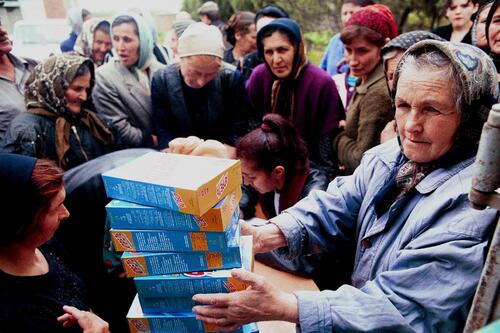

En novembre 1996, l’offensive menée par des forces de l’Alliance et de celles du Rwanda vide les camps de réfugiés de l’est du Zaïre de leur population. Une partie est rapatriée vers le Rwanda et l’autre prend la fuite dans la forêt. MSF dénonce alors les conditions de ce rapatriement et se voit reprocher par la presse ses prévisions « catastrophistes » tenues quelques semaines plus tôt.

Épisode 4 - Les humanitaires utilisés comme appât.

Enfin autorisées à entrer au Sud-Kivu, les équipes de MSF découvrent que les réfugiés y sont massacrés par l'Alliance et ses alliés, en particulier dans le Massisi et dans la région de Shabunda. Elles comprennent qu’elles sont utilisées par les forces de l’Alliance comme appât pour attirer les réfugiés hors des forêts et les massacrer.

Épisode 5 - L’exode dans la forêt

L‘Alliance contrôle maintenant tout le Kivu et les réfugiés continuent à fuir son avancée rapide, vers l’est à travers la forêt. MSF lutte pour maintenir un accès à ces populations en dépit des restrictions et des menaces qui pèsent sur la sécurité de ses équipes. Elle continue à recevoir des témoignages de massacres commis contre les réfugiés.

Épisode 6 - Plaidoyer silencieux contre prise de parole publique

Les équipes des missions exploratoires de MSF terminent leur rapport sur leurs visites dans le Masisi et à Shabunda, au Kivu. Les détails sur les charniers, les massacres et le fait que l'Alliance a bien utilisé des équipes humanitaires comme appât pour attirer les réfugiés hors des forêts provoquent une onde de choc dans le mouvement MSF. Un débat éclate sur l’utilisation des informations collectées : doivent-elles être rendues publiques ou non ?

Épisode 7 - Le rapport « Forcés à fuir »

En mai 1997, MSF publie une nouvelle étude décrivant les mouvements des réfugiés dans la région des Grands Lacs et le sort qui leur est fait. Il est prévu de distribuer ce rapport à un groupe restreint de journalistes, en leur demandant de ne pas citer MSF comme la source de ces informations. Mais un manque de communication entre les sections et avec les équipes sur le terrain exacerbe les tensions.

Épisode 8 – Les leçons à tirer des rétrospectives

À partir de la mi-97, les équipes de MSF s’efforcent de travailler à nouveau ensemble. L’organisation rend publiques des études rétrospectives qui permettent de retracer l’odyssée des réfugiés à travers la jungle zaïroise et apporte son témoignage aux enquêtes internationales sur les violations des droits humains dans la région.

L’étude de cas sur les prises de parole publiques 'Traque et massacres des réfugiés Rwandais au Zaïre-Congo: 1996-1997'

Podcast Prises de parole publiques de MSF : Crimes de guerre et politiques de terreur en Tchétchénie, 1994-2004

shows.acast.comCe podcast de la série les « prises de parole publiques de MSF » est basé sur l’étude de cas : Crimes de guerre et politiques de terreur en Tchétchénie, 1994-2004.

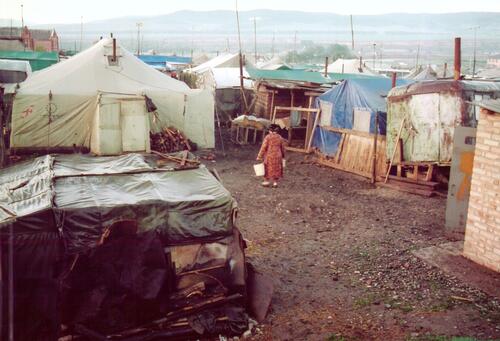

En neuf épisodes, il explore les défis et les dilemmes auxquels MSF a dû faire face pendant les deux guerres et la période dite de « normalisation » qui se sont déroulées en Tchétchénie entre 1994 et 2004 : devait-elle s'exprimer publiquement et si oui quand et comment sur les crimes de guerre dont son personnel était témoin, et sur les effets de la politique de terreur menée contre le peuple tchétchène ?

Communiqués de presse, rapports internes, récits du personnel et articles de presse de l’époque, permettent d’examiner les défis relevés par les équipes MSF, systématiquement empêchées par les autorités russes d’accéder aux populations dans le besoin, s’appuyant uniquement sur le personnel local, formé à distance. Lorsque des membres de son personnel sont kidnappés, MSF se retrouve face à un nouveau dilemme : faut-il prendre la parole publiquement ou bien faire profil bas jusqu'à leur libération ?

Episode 1 : La première guerre de Tchétchénie

La première guerre d'indépendance de la Tchétchénie contre la Fédération de Russie commence en 1994 et dure deux ans au cours desquels l'accès est régulièrement bloqué par les forces russes. MSF alimente la presse en informations sur la détérioration rapide des conditions et le refus des autorités russes de donner l'accès à de nombreuses régions du pays à ses équipes.

Episode 2 : Loin de la paix

Fin 1999, alors que la Tchétchénie et sa population peinent encore à se relever, la guerre reprend. Dans les médias, le président russe Boris Yeltsine parle d’un plan de paix mais ses forces armées mènent une impitoyable campagne de bombardements sur les villages tenus par les rebelles dans le sud du pays. Les sections MSF sont, elles, unies dans une même volonté de raconter ce que leur personnel a pu voir avant d’être forcé à quitter la région. Quel est alors le meilleur moyen d’attirer l’attention du monde sur les souffrances de la population tchétchène, sans mettre en danger le personnel national qui continue de travailler dans le sud de la Tchétchénie ?

Episode 3 : Plaidoyer sans accès

Alors que la Fédération de Russie qualifie son intervention en Tchétchénie d’ « opération anti-terroriste », MSF décide de profiter de la cérémonie de réception du prix Nobel de la paix pour alerter la communauté internationale et solliciter son intervention. Mais dans une Tchétchénie ravagée par une guerre totale, les équipes de MSF sont confrontées à de graves problèmes de sécurité. Elles s’engagent alors dans le soutien aux populations tchétchènes réfugiées dans les républiques voisines, et y recueillent des témoignages de première main. Les opérations en Tchétchénie sont menées par du personnel local, formé, encadré et soutenu à distance par des équipes internationales présentes dans la région.

MSF est dans une situation difficile qui soulève de nombreuses questions : doit-elle s'exprimer publiquement en s’appuyant sur des récits de réfugiés, bien qu’elle n’ait plus aucune activité opérationnelle en Tchétchénie ? Face à un régime qui nie mener une guerre en Tchétchénie, est-il utile de déployer des efforts pour obtenir cette qualification ? Est-ce véritablement le rôle de MSF de plaider pour cette qualification ?

Episode 4 : Un retour prudent en Tchétchénie

Tout au long de l’année 2000, MSF s’empare de toutes les occasions pour évoquer la guerre en Tchétchénie auprès des gouvernements et des institutions du monde entier, mais elle n’obtient de leur part qu’une condamnation formelle générale sans aucune action concrète. Les questionnements quant à la légitimité de l’organisation à s’exprimer publiquement alors que ses projets sont pilotés à distance persistent. Une des sections de MSF commence à entreprendre, depuis le Daguestan, des voyages en Tchétchénie non autorisés et dangereux afin de distribuer des articles de première nécessité. Par ailleurs, MSF est attaquée dans les médias russes, et se demande s’il lui faut ignorer les accusations d’espionnage qui sont régulièrement lancées contre elle ou y répondre.

Episode 5 : Sur la même longueur d’onde

Les opérations de MSF en Tchétchénie reprennent lentement, après trois ans de pilotage à distance. Les bombardements ont cessé, permettant un accès restreint aux populations, mais l'insécurité demeure omniprésente et la reprise de ces programmes n'est pas sans risque. Avec le retour d'une équipe internationale en Tchétchénie, tout le monde s'accorde sur la nécessité de mieux documenter la situation. Le rapport "Tchétchénie : La politique de la terreur" est rendu public lors d'une conférence de presse. Les différentes sections de MSF s’accordent sur une stratégie média commune pour faire sortir l'information de Tchétchénie et la diffuser, en particulier dans les médias russes.

Episode 6: Kidnappé par erreur

Les kidnappings sont de plus en plus fréquents en Tchétchénie et plusieurs membres du personnel national de MSF sont retenus pour des interrogatoires. Début 2001, un membre clé de l’équipe MSF dans le Caucase du Nord est enlevé et la question d’un lien entre la décision de MSF de s’exprimer dans les médias et cet enlèvement est posée. MSF est confrontée au dilemme suivant : lorsqu’un membre de son personnel est pris en otage, faut-il s'exprimer dans les médias pour lui donner une visibilité qui le protègerait ? Ou au contraire, opter pour la discrétion afin d’éviter d’accroître sa « valeur marchande » ? Est-il judicieux de prendre des mesures actives pour obtenir la libération de l'otage telles que dénoncer publiquement les responsabilités, la négligence, voire la complicité du gouvernement contrôlant le territoire sur lequel s’est déroulé l’enlèvement ?

Episode 7 : Rhétorique anti-terroriste

Les interventions de MSF ont été suspendues en Tchétchénie suite à l’enlèvement du coordinateur de MSF. Il est libéré trois semaines plus tard. MSF tente alors de relancer ses opérations en Tchétchénie, mais est retardée par des problèmes de sécurité. Pour l'instant, ses rares programmes dans le pays sont ceux gérés à distance depuis le Daguestan. La plupart des employés de MSF dans le Caucase sont favorables au retour de l’organisation en Tchétchénie. Ils encouragent MSF à prendre la parole dans les médias. Parallèlement, dans une déclaration faite après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie compare les opérations militaires russes en Tchétchénie à la guerre anti-terroriste déclarée par le gouvernement étasunien.

Après les événements du 11 septembre 2001, l’attitude et le regard de l’occident vis-à-vis de la Russie deviennent plus complaisants, ce qui affaiblit l'impact des efforts de MSF pour sensibiliser au sort des populations tchétchènes.

Episode 8 : Stratégie délibérée de non-assistance

La violence de la situation dans le Caucase du Nord ne cesse d’augmenter. Les autorités fédérales russes forcent les réfugiés tchétchènes à retourner en Tchétchénie, où elles font régner la terreur. Elles font aussi pression sur les organisations humanitaires pour qu’elles cessent d’aider les réfugiés en 'Ingouchie, ce qui les inciteraient à rentrer. Après l'enlèvement de collègues d'autres organisations en Tchétchénie, MSF cesse à nouveau toute activité dans le pays. Alors que la présence internationale se réduit dans la zone de guerre, l’association se pose de multiples questions : Faut-il continuer à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dont les équipes MSF n'ont pas été témoin direct ? Comment aider les populations en danger dans cette région ? Combien de temps faudra-t-il avant qu'un des employés de MSF soit à nouveau enlevé ?

Episode 9 : Enlèvement et Prise de parole publique

En août 2002, les menaces contre MSF se concrétisent. Un coordinateur Néerlandais travaillant pour la section suisse, est enlevé au Daguestan. L'organisation est une nouvelle fois confrontée au dilemme de savoir comment et quand s'exprimer sur la situation dans le Caucase du Nord alors qu’un de ses membres est otage. MSF choisit d’abord de garder le silence, mais alors que les semaines deviennent des mois et que l’otage n'est toujours pas libéré, de nouveau elle commence à se demander si elle doit agir elle-même en mettant publiquement en lumière les responsabilités, la négligence, voire la complicité du gouvernement qui contrôle le territoire où s’est déroulé l’enlèvement ? Ou bien est-il préférable de s’en abstenir afin d’éviter que ce gouvernement ne se braque ? Les tensions montent entre MSF, les autorités néerlandaises et la famille de l'otage.