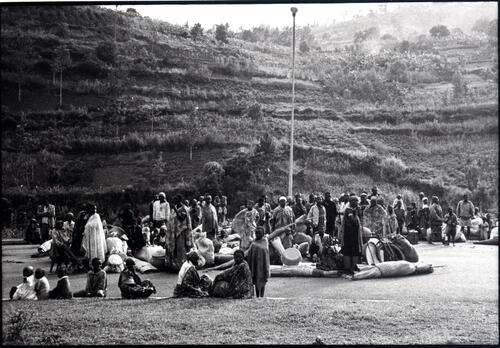

Création de MSF

Pourquoi nous avons commencé

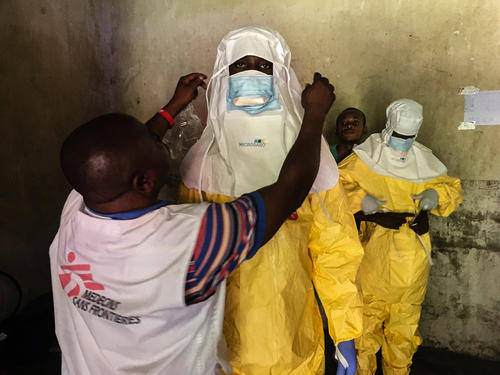

D'un groupe de médecins à un mouvement international. Comment le mouvement MSF s'est-il développé? Découvrez les grands défis de MSF dans le monde et en RDC.

Trois cents bénévoles constituaient l'association à sa création : médecins, infirmières et autres personnels, dont les 13 médecins et journalistes fondateurs. MSF a été créée avec la conviction que tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé sans distinction de sexe, de race, de religion, de croyance ou d'affiliation politique, et que les besoins médicaux des personnes l'emportent sur le respect des frontières nationales.

Les principes d'action de MSF sont décrits dans notre charte, qui encadre nos activités.

Founders of MSF

- RAYMOND BOREL

- PHILIPPE BERNIER

- GÉRARD ILLIOUZ

- VLADAN RADOMAN

- DR JEAN-MICHEL SAUVAGE

- DR MARCEL DELCOURT

- DR XAVIER EMMANUELLI

- DR PASCAL GRELETTY-BOSVIEL

- DR JACQUES BERES

- DR JEAN CABROL

- DR BERNARD KOUCHNER

- DR GÉRARD PIGEON

- DR MAX RÉCAMIER